|

월간 도시문제 2004년 11월호 pp.64-72

범죄예방형 도시설계 방안

류중석 (중앙대학교 도시공학과 교수)

1. 서론 - 도시와 범죄

물리적 환경이 인간의 행태에 어떠한 영향을 미치는가를 연구한 라포포트(Amos Rapoport)는 환경결정론(environmental determinism), 환경가능론(possibilism), 환경개연론(probabilism) 등 3가지의 태도를 언급하면서 계획가나 설계가들이 과거 환경결정론적인 입장에서 벗어나 환경개연론적인 입장을 취한다고 설명하고 있다. 환경개연론이란 물리적 환경이 인간에게 다양한 선택가능성을 부여하는데 그 중에서 어떤 환경하에서는 특정한 선택이 더 많이 일어날 것이라는 학설이다. 물리적 환경만이 인간의 행태를 결정한다는 환경결정론도 모순이 있지만 그렇다고 물리적 환경은 단지 가능성만을 제공할 뿐이고 사회적이나 문화적 환경이 인간의 행태를 주로 결정한다는 환경가능론도 오늘날 대도시에서 만연하고 있는 범죄의 증가현상을 명쾌하게 설명하기에는 한계가 있다.

그럼에도 불구하고 건축이나 도시설계 분야에서 범죄예방을 위한 다양한 연구가 이루어지고 있는 것은 대부분의 범죄가 치밀하게 계획된 후에 저질러지기보다는 물리적인 환경에 따라 우발적으로 일어나는 경우가 많기 때문에 범죄의 발생빈도는 범죄가 일어나는 장소의 설계요소(건물의 배치, 출입구의 위치, 단위 주호의 구성방식 등)에 따라 많은 차이를 보인다는 사실이다. 모더니즘 도시계획에서 파생된 고층건물 위주의 비인간적 척도는 도시민들의 인간성 상실에 직간접적으로 기여하였고, 엄격한 용도구분으로 인한 직주분리는 도심공동화현상을 가져오는 등 도시의 물리적 환경은 점점 범죄가 용이한 환경으로 바뀌어 가고 있다. 선진 외국에서는 이러한 문제점들을 해결하기 위하여 각 도시별로 범죄예방을 위한 환경설계지침을 제정하여 운영하고 있으나 우리나라에서는 아직까지 범죄예방을 위한 설계기법에 대한 연구단계를 벗어나지 못하고 있어서 이러한 지침들이 본격적으로 제정되지 않고 있다.

2. 범죄예방을 위한 도시학자들의 연구와 노력

도시공간에서의 범죄예방과 관련한 논의의 출발점을 제공한 사람으로 『미국 대도시의 삶과 죽음(The Death and Life of Great American Cities)』이라는 책을 저술한 제인 제이콥스(Jane Jacobs)를 꼽는다. 이 책의 서문에서 그녀가 밝히고 있듯이 인위적 용도구분을 근간으로 하는 근대 도시계획의 원칙이 다양한 기능들이 혼합된 도시를 파괴하여 결과적으로 범죄가 일어나기 좋은 환경을 제공하게 되었다는 것이다. 이에 대한 대안으로 그녀가 주장하는 것은 소규모 블록의 필요성, 이웃관계의 회복, 도시기능의 혼재를 통한 다양성 확보 등 사회적 교류를 활성화시키는 것이었다. 제이콥스의 주장은 도시공간에서의 범죄예방만을 목적으로 한 것이라기보다는 미국 대도시의 명암을 통하여 보다 건전하고 인간적인 도시를 만들기 위한 방편을 제시한 것이라면 오스카 뉴만(Oscar Newman)의 방어공간(defensible space)에 관한 연구는 보다 직접적으로 범죄예방을 위한 도시공간의 설계원리를 제시하였다는데 큰 의미를 찾을 수 있다.

뉴만은 면적과 거주자 수가 비슷하지만 건물배치 형식이 뚜렷하게 차이가 나는 미국 뉴욕시의 반다이크(Van Dyke)주거단지와 브라운스빌(Brownsville)주거단지의 범죄발생률이 3배나 차이가 나는 것에 주목하여 두 단지의 물리적 환경에 대한 분석을 토대로 방어공간에 관한 이론을 정립하였다. 뉴만은 범죄예방을 위한 방안으로 영역성(territoriality), 감시(surveillance), 이미지(image), 안전지역(safe zone) 등 네 가지 요소를 제시하였다.

영역성은 공간의 영역을 사적공간(private space), 반사적공간(semi-private space), 공적공간(public space)으로 나누어볼 때 사적공간의 확대를 통하여 거주자들의 영역이라는 인식을 명확하게 심어줌으로써 범죄를 예방할 수 있다는 이론이다. 이러한 영역성의 확보는 거주자들에게는 나의 집, 나의 땅이라는 소유의식을 강화시키고 외부이용자들에게는 남의 집, 남의 땅에 들어간다는 사실을 명확하게 인식시키는 역할을 한다. 감시는 건물의 배치와 향 등을 통하여 별도의 조치없이 자연발생적으로 일어나는 자연적 감시와 관리자를 두어 출입자를 감시하는 인위적 감시로 나누어지며, 자연적 감시가 가능한 단지가 그렇지 않은 단지보다 범죄발생률이 떨어진다는 것은 이미 많은 사례연구에서 입증된 바 있다. 이미지는 특히 저소득층을 위한 주거단지 등에서 관찰되는 특유의 주거단지 이미지가 범죄발생을 부추길 수 있다는 것이다. 마지막으로 안전지역은 주거단지와 인접한 용도(상가, 문화시설, 공원)의 종류와 기능에 따라서 주거단지의 범죄발생률이 차이가 난다는 것이다.

뉴만의 주장은 도시공간의 물리적 요소에 한정하여 범죄와의 상관관계를 규명하였기 때문에 사회‧경제적 요소를 고려하지 않았다는 비판을 받고 있기는 하지만 후대에 미친 영향은 매우 커서 환경설계를 통한 범죄예방 (CPTED: Crime Prevention Through Environmental Design)이라는 학문분야를 만들어 내기에 이르렀다. 이 분야는 제프리(C. R. Jeffrey)가 쓴 동명의 저서를 통해서 일반인들에게 소개되었고 이후 미국 전역으로 확산되어 건축관계법령에 이러한 원리를 반영하도록 법제화되었다. 1980년대 이후부터는 캐나다, 영국, 호주, 일본 등 선진국에서도 이 기법을 적용한 설계사례들이 꾸준히 증가하고 있으며 우리나라에서도 이와 관련된 연구들이 꾸준히 증가하고 있다.

CPTED는 뉴만의 방어공간 개념을 주거단지에 한정시키지 않고 도시공간으로 확대시켰다는 점에서 차이가 있으나 기본적으로는 주거환경의 올바른 설계를 통하여 범죄를 감소시킬 수 있다는 가정에 입각하고 있으며 기본원칙에 있어서도 영역성의 확보, 접근의 통제, 경계의 설정 등 뉴만이 제시한 개념과 큰 차이가 없다.

3. 범죄예방형 도시설계를 위한 국내의 연구성과와 이슈들

선진국에서는 수많은 이론적 연구와 경험적 연구를 통하여 이미 CPTED기법이 도시설계 지침으로 널리 활용되고 있으며 법규에도 반영되고 있는데 비해서 국내에서는 아직 학술적 연구단계에 머무르고 있다. 지금까지 이 분야에서 수행된 국내의 연구성과들을 살펴보면 다음과 같다.

우선 주동별 특성과 범죄발생과의 관계를 규명한 연구에서는 고층형보다 중층형이 범죄발생률이 높다고 보고되고 있으며, 주동형식에 있어서는 계단실형, 복도형, 집중형 등 형식에 따라 차이가 있다는 연구결과와 차이가 없다는 연구결과가 동시에 나타나고 있어 명확한 결론을 내리기가 힘든 상황이다. 단지규모에 있어서는 단지규모가 클수록 범죄발생이 증가한다는 연구결과가 우세하나 일부 그렇지 않은 경우도 관찰되고 있다. 밀도에 있어서는 건폐율이 높을수록 범죄발생이 증가한다는데는 대부분의 연구가 일치하고 있으나 용적률의 경우는 유의한 상관관계가 나타나지 않고 있다. 그리고 단지내 대규모 시설의 경우 상업지역과 접하거나 주변에 야산이나 녹지가 있는 경우에 범죄발생률이 높은 것으로 나타나고 있다.

그러나 이러한 연구에서의 분석방법은 주로 단지의 배치도(주동의 방향, 크기, 높이 등)를 주관적이고 서술적으로 분석하여 물리적 환경의 특징을 구분하는 방법을 사용하였기 때문에 공간구조를 객관화 하는데 어려움이 많았다. 이러한 문제를 극복하기 위하여 최근에 도입된 방법이 공간구문론(space syntax)이다. 공간구문론은 영국 런던대학의 힐리어(B. Hillier) 교수가 제안한 공간분석방법론으로서 공간의 연결도(connectivity), 통제도(control value), 명료도(intelligibility) 및 통합도(integration)라는 개념을 도입하여 보다 객관적이고 과학적인 공간분석이 가능하도록 한 것이다. <그림 1>에서 보는 바와 같이 단지 배치도에 범죄발생지점을 표시하여 분석하는 방법에서 한걸음 더 나아가 공간의 축선도(axial map)를 작성하여 특정 범죄가 집중적으로 발생하는 지점의 공간적 특성을 정량적으로 밝혀낼 수 있다.

국내에서도 최근에는 이러한 공간구문론을 이용하여 범죄취약공간을 해석하려는 연구(최윤경, 최재필‧이기완)가 시도되었으며, 주거단지는 아니지만 고속철도 역사시설의 범죄예방을 위해서 애니메이션을 사용한 시뮬레이션 실험을 통하여 물리적 환경의 차이에 따른 범죄발생 가능성을 추정하는 연구(민병호‧최윤경)도 시도되었다.

< 그림 1 : 공간구문론을 이용한 범죄와 물리적 환경과의 상관관계 분석 >

이러한 국내 연구결과들은 전반적으로는 뉴만의 이론이 국내에서도 타당함을 보여주고 있으며 물리적 환경의 설계방법을 개선함으로써 상당부분 범죄예방에 기여할 수 있는 가능성을 보여준다. 그럼에도 불구하고 국내에서 연구되었던 뉴만의 이론에 근거한 범죄예방 설계방법론들은 몇 가지 한계점을 가지고 있다.

첫째로 물리적 환경 이외의 요소들에 대한 고려가 부족하다는 것이다. 예를 들어서 거주자들의 소득수준이나 결손가정의 비율 등에 따라서 범죄율이 달라지는 것은 이미 사회학의 많은 연구에서 밝혀진 사실이지만 이를 너무 물리적 환경에만 국한시켜 해석할 경우 문제의 올바른 해법을 찾기가 어렵게 된다.

둘째로 영역성의 확보를 통해서 범죄발생률을 줄일 수 있다는 것은 많은 연구결과에서 충분히 입증되고 있으나 이러한 윈리가 잘못 적용되면 대단히 폐쇄적인 주거단지가 형성될 가능성이 높아서 또다른 측면에서의 부작용을 가져올 수 있다는 것이다. 예를 들어서 폐쇄적인 주거단지의 경우 외부로부터의 침입자는 효과적으로 차단할 수 있겠지만 외부와의 교류를 도외시하여 고립된 주거단지를 만들 가능성이 높다.

셋째로 대부분의 국내 연구는 아파트 단지에 국한되어 있어서 도시환경 전체에 대한 도시설계지침으로 활용하기에는 한계가 있다. 특히 단독주거와 집합주거의 장점을 살린 블록형 단독주택단지들이 시도되고 있고 용도복합화 경향에 따른 주상복합건물도 많이 등장하고 있어서 아파트 단지 위주의 범죄예방대책에서 한걸음 더 나아가 지구 규모에서의 범죄예방을 위한 설계지침이 마련되어야 할 필요성이 있다.

4. 범죄예방을 위한 도시설계 방안

지금까지의 논의를 바탕으로 물리적 환경으로 논의의 범위를 한정시켜 도시설계에의 적용방안을 살펴보기로 한다. 우선 도시설계가 다루는 범위를 감안할 때 범죄예방을 위한 도시설계 방안은 건물의 주동계획과 관련된 지침, 외부공간 및 관련시설의 배치를 다루는 단지계획 차원의 지침, 그리고 동질성을 가진 공간적 범위를 다루는 지구계획 차원의 지침으로 구분해 볼 수 있다.

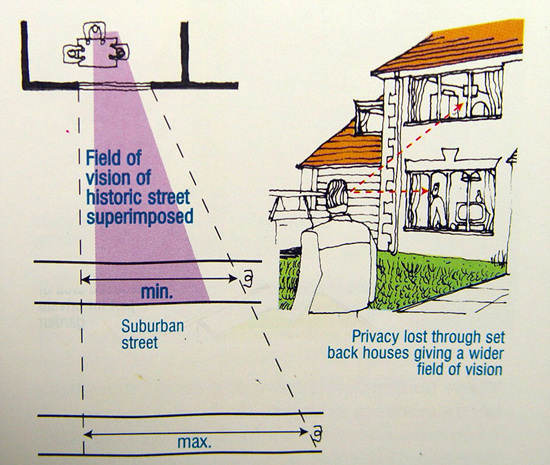

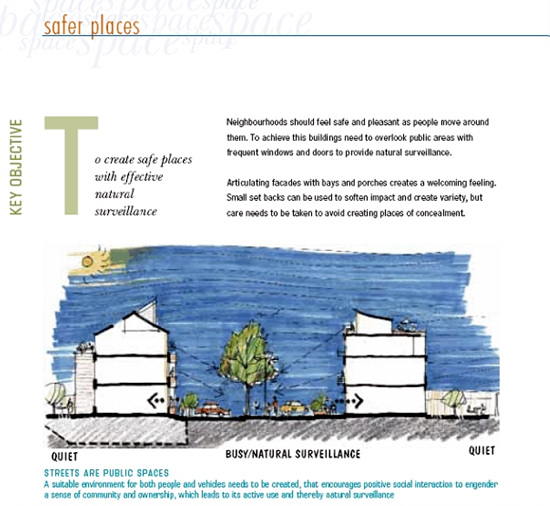

우선 건물의 주동계획과 관련된 사항으로 주동의 출입구와 주동주변에 배치하는 정원은 자연적 감시가 가능한 형태로 설계해야 한다. 특히 영역성과 관련하여 공공이 이용하는 공간과 해당 건물의 거주자가 이용하는 공간을 쉽게 구분할 수 있도록 보행로 표면의 재질이나 색채를 다르게 하여 영역성을 부여하는 것이 바람직하다. 특히 1층의 경우 외부인들로부터의 프라이버시를 지켜야 하는 필요성과 적절한 감시의 필요성이 상충하는 경우가 많다. 따라서 프라이버시를 침해하지 않는 한도내에서 적절한 감시가 이루어질 수 있도록 과도한 식재를 삼갈 필요가 있다. 공동주택의 공용공간에 해당하는 계단실이나 엘리베이터는 감시의 시선이 잘 미치는 위치에 배치하여 자연적 감시가 항상 일어날 수 있도록 한다.

< 그림 2 : 영국 에섹스군(Essex County)의 도시설계지침에 나타난 1층의 프라이버시 확보를 위한 지침 - 지나친 프라이버시 확보를 위한 시선차단은 오히려 범죄발생기회를 증가시킬 수 있다. >

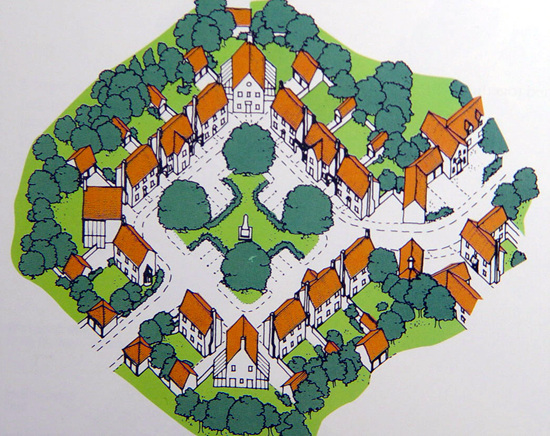

단지계획 차원에서의 범죄예방을 위해서 고려해야할 사항으로는 우선 외부이용자의 접근이 용이한 단지내 상가나 문화시설 등과 주거동과의 영역적 구분이 필요하다. 거주자들의 편의를 위해서 이러한 시설에의 접근은 용이하도록 하되 접근지점에 대한 자연적 감시체계를 확립하는 것이 현실적으로 활용가능한 방안이다. 아파트 단지의 경우 공간의 소유권이 애매한 소위 버려진 공간(lost space)이 범죄발생의 장소로 이용되는 경우가 많으므로 공간의 소유권이 분명하게 드러나도록 설계해야 한다. 어린이 놀이터나 단지내의 소공원 역시 버려진 공간의 활용 차원에서 단지의 한쪽 구석에 배치하지 말고 주동으로 둘러싸인 공간에 배치하여 적극적 옥외활동을 유도하는 공간으로 활용하는 것이 필요하다. 그리고 보행로를 설계하는 경우 차로와 인접하게 하거나 평행하게 배치하여 도로를 지나가는 차량이 감시자의 역할을 할 수 있도록 하여 범죄발생의 기회를 줄일 수 있다.

< 그림 3 : 단지내의 공원이나 어린이 놀이터를 주동으로 감싸서 자연적 감시가 가능하도록 설계한 사례 >

< 그림 4 : 영국 리즈(Leeds)시의 주거단지 설계 가이드라인중 자연적 감시를 이용한 방법 >

마지막으로 지역 및 지구(district)차원에서 고려해야 할 사항으로 우선 도심공동화로 인한 범죄발생을 줄이기 위하여 도심지역에서의 용도복합화를 권장할 필요가 있다. 도심지역의 비싼 지가와 공해, 소음 등을 감안하면 일반주거보다는 오피스텔이나 고급 숙박시설 그리고 24시간 운영이 가능한 복합타워 등이 보다 현실적인 대안이 될 것이다. 상업시설이 밀집한 지구에서는 상점의 야간조명을 의무화하고 이에 대한 보조금을 지급함으로써 상당한 범죄예방 효과를 볼 수 있다. 그리고 도심의 노후화된 지역에서 일어나는 슬럼화 현상이나 지구의 쇠퇴를 막기위한 적절한 도심재생 프로그램을 수립하는 노력도 병행되어야 한다.

지금까지 살펴본 건물의 주동계획 차원, 단지계획 차원, 그리고 지구계획 차원의 범죄예방을 위한 도시설계 방안들에 내재된 원칙은 영역성의 확보, 자연적 감시기회의 증가 등 뉴만이 제안하였던 원칙과 크게 다르지 않다. 그러나 최근에 선진국에서 대두되고 있는 제2세대 CPTED의 원칙에서는 휴먼스케일의 강조, 만남의 장소를 포함한 공공공간의 확충, 청소년을 위한 활동공간의 확충과 함께 주민들의 참여와 책임의식을 강조하고 있다.

5. 결론

아직까지 국내에서의 CPTED분야의 연구는 초기단계이며 보다 많은 사례연구를 통하여 범죄예방을 위한 설계지침의 법제화를 실현해야 하는 과제를 안고 있다. 그러기 위해서는 다음과 같은 대책이 수립되어야 한다.

첫째로 단지나 지구별로 범죄위험도를 진단할 수 있는 지표(crime risk indicator)가 개발되어야 한다. 범죄위험도 지표는 전문가들만이 분석할 수 있는 복잡한 지표보다는 일반 주민들이 쉽게 이해하고 진단할 수 있는 내용으로 구성되어야 한다. 예를 들어서 유리창의 파손비율이나 담장에 낙서가 그려진 비율 등 누구나가 알기 쉬운 항목으로 구성되는 것이 바람직하다. 이러한 지표를 활용하여 일정 수준 이상의 범죄위험도를 가진 단지나 지구에 대해서 지구단위계획을 수립하여 장기적인 환경개선 프로그램을 마련하도록 하고 필요시 지방자치단체의 재정을 지원해야 한다.

둘째로 주거단지에 국한되어 있는 기존의 연구영역을 도심지와 복합단지 등으로 확대하여 보다 다양한 용도지역에 대한 범죄예방 연구성과를 축적하여 지구단위계획 수립시 활용할 수 있도록 해야 한다. 특히 단순통계분석 및 설문분석 방식과 물리적 환경에 대한 주관적 해석방식에서 벗어나 정량적인 공간분석을 활용하고 사회‧경제적 환경을 함께 고려한 분석모델이 개발되어야 보다 현실적인 진단과 처방이 가능할 것이다.

마지막으로 범죄예방을 위한 설계지침의 법제화를 위하여 현행 지구단위계획에 범죄예방을 위한 설계지침을 포함시켜 지역적 특성에 맞는 범죄예방 환경을 만들어갈 수 있도록 해야 한다.

< 참고문헌 >

Hillier, Bill and Simon Shu, "Do Bugglers Understand Definsible Space?", 2003. (http://www.spacesyntax.com/housing/BillCrimePaper/BillCrimePaper.html)

Jacobs, Jane, The Death and Life of Great American Cities, New York: Vintage Books, 1961.

Newman, Oscar, Defensible Space, New York: McMillan, 1973.

Office of the Deputy Prime Minister, Safer Place: The Planning System and Crime Prevention, HMSO, 2004.

Rapoport, Amos, Human Aspects of Urban Form, Franklin Books, 1977.

김규성‧전영일‧최재필, “공동주택의 범죄예방에 관한 연구방법론제안”, 대한건축학회학술발표논문집, 제14권 제2호, pp.51~54, 1994.10.22.

김선필, “단독형 주거지의 범죄방지와 설계”, 『건축』, 2001년 6월호, 대한건축학회, pp.27~32.

민병호‧김상호‧도건효, “고층아파트의 범죄발생실태 및 범죄영향인자에 관한 연구”, 『대한건축학회논문집』, 제8권10호, 1992, pp.65~72.

민병호‧최윤경, “범죄예방을 위한 건축시뮬레이션 실험연구”, 『대한건축학회논문집 계획계』, 제14권 5호, 1998, pp.13~22.

이경훈, “주거단지에서의 범죄예방을 위한 디자인 가이드라인”, 『건축』, 2001년 6월호, 대한건축학회, pp.20~26.

______, “공동주택에서의 범죄예방연구에 대한 비판적 분석 및 향후 연구방향 제안”, 『대한건축학회논문집』, 제13권 12호, 1997, pp.87~98.

장동국, “공간구문론에 의한 주거지역 공간침입범죄 해석에 관한 연구”, 『대한건축학회논문집 계획계』, 20권 3호(통권185호), pp.61~69, 2004.3.

최윤경, 『아파트단지내 범죄발생저감을 위한 설계개선 연구』, 대한주택공사, 1993.

______, 『7개의 키워드로 읽는 사회와 건축공간』, 서울: 시공문화사, 2003.

최윤경‧강인호, “아파트 단지 공간구조와 범죄”, 『대한건축학회논문집』, 제9권8호, 1993, pp.25~33.

최재필‧이기완, “공간구문론을 이용한 범죄취약공간 해석에 관한 연구”, 『대한건축학회논문집 계획계』, 제18권 3호, 2002, pp.53~61.

표창원, “CPTED(환경설계를 통한 범죄예방)이론과 범죄피해예방에 대한 행정의 책임”, 한국행정학회 2002년 동계학술대회 발표논문. |